写字楼办公如何通过开放休息岛改善部门交流质量

更新日期:

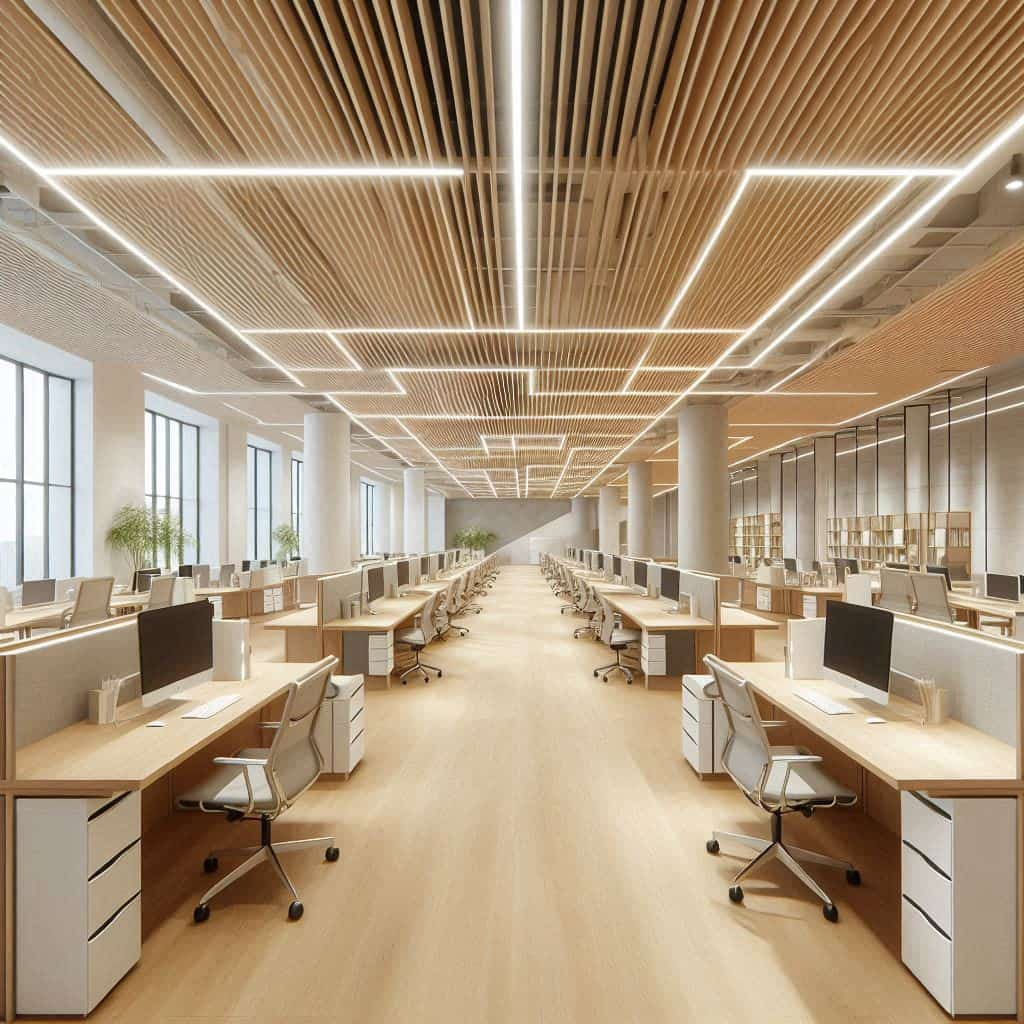

在现代办公环境中,部门之间的沟通效率往往直接影响整体工作效率。传统的封闭式办公布局虽然能保证一定的私密性,却也无形中筑起了部门间的隔阂。如何打破这种僵局?许多企业开始尝试通过设计开放休息岛来促进员工间的自然交流,从而提升协作质量。

开放休息岛的概念并不复杂,它指的是在办公区域内设置一个非正式的公共休息区,配备舒适的座椅、简易餐饮设备或休闲设施。与传统的茶水间不同,这类空间更注重营造轻松的氛围,鼓励员工暂时脱离工位,在此短暂停留或互动。以金科大厦为例,部分入驻企业通过改造楼层的闲置角落,成功将原本单调的过渡区域转化为员工自发聚集的社交枢纽。

这种设计的核心价值在于消除沟通的心理障碍。当不同部门的员工在休息岛偶遇时,闲聊中可能自然衍生出工作话题。例如,技术部门的同事与市场团队在咖啡机前的偶遇,可能会意外碰撞出关于产品优化的新思路。这种非计划性的交流往往比正式会议更高效,因为它减少了层级压力,让想法得以自由流动。

从心理学角度看,开放休息岛的作用机制符合社会渗透理论。人们在放松状态下更容易卸下职业面具,展现真实的兴趣与需求。当员工共享同一片休闲空间时,跨部门的信任感会逐渐累积。一项针对创意型公司的调查显示,设有精心设计休息区的企业,其跨部门项目协作效率比传统办公环境高出23%。

要实现最佳效果,空间规划需遵循几个原则。首先是位置选择,应将休息岛设置在各部门动线的交汇处,而非偏居一隅。其次是功能配置,除了基础设施外,可加入白板、触屏等协作工具,方便随时记录灵感。最后是氛围营造,通过绿植、艺术装置或可变灯光调节空间情绪,避免让它沦为另一个形式化的会议室。

值得注意的是,开放休息岛并非万能解药。若缺乏配套管理,可能演变为闲聊场所或占用争议区。因此,企业需建立柔性规则,比如设定高峰使用时段、鼓励轮值维护等。同时要保留足够的专注工作区,让员工能根据任务性质自由切换工作模式。

实践证明,当物理空间开始承载社交功能时,组织文化也会随之进化。那些成功案例显示,开放休息岛不仅能改善部门间的信息不对称,还能催生更健康的职场人际关系。员工在非正式互动中建立的默契,最终会反馈到正式工作流程中,形成良性循环。

在数字化沟通盛行的今天,实体空间的联结价值反而愈发凸显。通过重新定义办公环境中的过渡区域,企业可以用较低成本获得可观的协作效益。这或许提醒我们:有时候,最好的管理工具不是软件或制度,而是一杯咖啡旁发生的真诚对话。